愛宕の森と緑を守る会

Atagoyama Ropeway "Atagoyama Cable car"

In 1928 (Showa 2), small ropeway was constructed for the visitors to Atago shrine, from the southern foot named Atago-shita to hilltop that located 170 meters south-southeast of Atago shrine. Its path is very short with 131 meters in distance. Though its is not cable car but ropeway, it is called "Atagoyama Cable car", and was inscribed as "アタゴノケーブル(Atago-no-Cable)” in the entrance signboard. It was managed by the company named Atago-Sakudo(Cableway) established by wealthy merchant, Saburo Nishiyama and others. As it was the first ropeway for passengers in Kyushu region and the second in Japan, many people boarded with curiosity.

Though, in 1943, this ropeway was expelled to discontinue. As footsteps of the war grew big, male employee were summoned for war, and it was forced to deliver all of iron material (No. 835, Imperial Ordinance, and Metal Collection Act.). And now, only concrete and block remnants of hilltop station is left, covered with trees and bamboos. Until members of our association discovered and excavated in January of 2017, only stone steps with less than 1 square meter exposed in bush. After that, we excavated and found this ruin has the extent of about 20 meters by 18 meters.

NOTE: The oldest ropeway for passengers in Japan is "Yanoko-Pass Ropeway"

in Mie prefecture. It started in 1927. It operated 1254 meters in distance

with 8 gondolas, and the quota of each gondola is 2 passengers.

Oldest active ropeway for passengers is "Yoshino-Oomine Cable" in Nara

prefecture. It started in 1929, and added to Mechanical Engineering

Heritage List in Japan in 2012.

In 2016, a movie film that recorded ropeway was discovered in Fukuoka City Public Library. This film was reprocessed and became distinct. On 4th of May, 2016, this film was broadcasted in Kyokan-News by RKB-TV.

On 17th of February, 2017, we excavated remnants of hilltop station. This activity was broadcasted by RKB-TV (Only members can see).

(Click to enlarge pictures)

© Atago Forest and Green Protection Association

2本の支索で2台が上下していた。ゴンドラから写したと思われる。遠くに北九州鉄道の線路が見えている。

定員8人乗りの小型な箱形ゴンドラ。頂上駅。

看板には「アタゴノケーブルカー」と表示されている。これがロープウエーの正式名称か?

1928年 (昭和3年) 1月24日付福岡日日新聞(現 西日本新聞)に掲載されたロープウエー試運転の記事。麓の駅から写したもの。写真とその説明文だけで文章はない。開通後の記事は、今のところ、有無を調査中。

愛宕下から須賀神社・姪浜城があったといわれる山上までのロープウエーが表示されている。不思議なことに、ロープウエーが廃止された後の1948-1956年の地��図にも載っている。

終戦直後(?)に撮られた航空写真(国土地理院)にはロープウエーの跡が明瞭に写っている。ロープウエー直下は樹が切られていたためであろう。

航空写真にロープウエーの位置を書き加えて表示した。

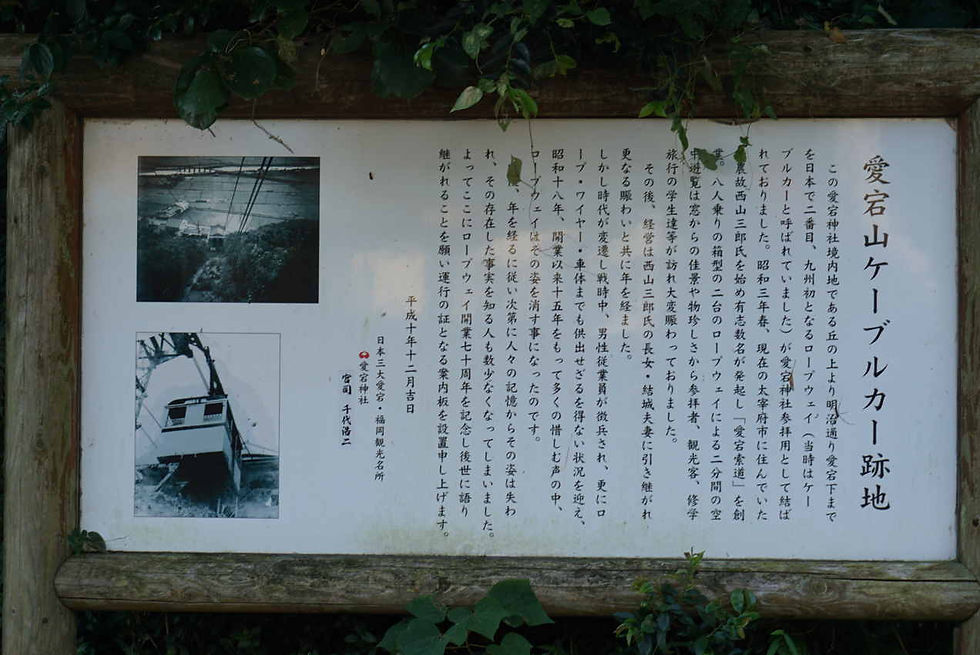

愛宕神社入口前(岩井屋横)にある解説板。「ケーブルカー」は実際はロープウエーだが、当時はすべてケーブルカーと言われていた。

かつてふもとの駅があった場所。現在は明治通りに面した碇整形外科となっている。

岩井屋と「愛宕山ケーブルカー」解説板との間にある階段を上り、山上まで足をのばすと比較的平らなロープウエー駅の跡地に至る。

音次郎稲荷神社の駐車場の脇に山上への登り口(階段)がある。鷲尾愛宕神社側�の登り口と比べると、少々急な斜面ではある。

鷲尾城があった山の頂上に最近まで須賀神社の祠があった。この左手(東側)にロープウエー山上駅の遺構がある。

整備前の画像。ロープウエーの下側から山上駅に向かって撮影。

整備前の画像。ロープウエー山上駅の中央部にある階段の跡。この階段の両側に左右対称にコンクリートの壁がある(右の写真)。この階段の両側にゴンドラが入ったと思われる。

整備前の画像。駅中央部の階段から2m程離れてコンクリート製の壁が左右にある。この写真は下から見て右側の壁。左の写真でも、植物に覆われて見えづらいが、左側の壁が写っている。

愛宕の森と緑を守る会は、樹木(主に竹)に覆われていた山頂駅跡の整備作業に取りくみ中(2017年1月〜)。

覆っていた木々を取り除くと、徐々に山上駅の姿が現れてきた。ゴンドラ発着場の奥に、石積みが見える。 さらに右手奥の樹木を除去すれば、山上駅の全貌が現れるのではと期待される。

左右2個所のゴンドラ発着スペースの間にあるコンクリート台の上に、このような構造物の存在も。乗降場の土台だろうか。

2022年3月撮影。発掘後の全景。駅出口・愛宕神社方向から撮ったもの。中央にゴンドラの発着場跡、左手に動力室跡が見える。

ゴンドラが交互に出入りする個所でその外側が乗降用プラットフォーム。中央部が点検用通路で、その先端部にある階段の所だけが露出していた。

ロープウエーを駆動する動力室の跡。床面より一段(65cm)低く、動力機械を固定していたと思われる太いボルトが床面に並んでいる。左手奥には動力源の電柱の土台も残っている。発掘前には土で埋められていて、林に覆われた中にイノシシの巣があった。

ロープウエー山上駅直下にあった支柱台座の跡。斜面の下側から写す。中央を左上から右下に通っているワイヤーは落石防止ネットを固定するために張られているもの。

山上駅跡の直下にある支柱台座跡の脇に通っている排水路跡。

発見されたロープウエー支柱の台座跡。下側からコの字形のコンクリート構造を写す。台座は上の人影の見える所。場所は音次郎稲荷神社の斜め上側、ロープウエーの下から2/3程度に位置する。落石防止ネットで覆われている。

ロープウエー途中にある支柱台座跡から見下ろした音次郎稲荷神社。

竹を伐採後に放置すると、たちまち元の竹林へ戻ってしまいそうな勢いで新たな竹が生えて生長していく。しかし、夏にはマダニが活動的になるので、作業には注意を要する。

「愛宕ケーブルカー」解説板のある場所に、山上駅跡についての解説板と道順の案内看板を設��置しました。

守る会は、山上駅跡までの山道の整備作業を進めています。 歩きにくい坂の箇所に階段を作り、歩きやすくしました。

山上駅跡への案内看板を設置しました。

山上駅跡地に説明板を設置しました。

山上駅跡の整備作業を進めていたところ、こんなものが出てきました。ブロンズ製と思われる、馬の像です。

見取図の上側がほぼ北方向。黄色い部分のみが調査前の時点で露出していた。現時点では北東部分の未整備や覆土もあって、不明な部分が残っている。